我大概很难用怀念这个词来形容这种居所。从小到大,这样的居住环境只在梦中出现过,而且大多带有着戏谑的意味。蒙古人游牧式的生活注定已经被砖房、羊圈、电灯电视所充斥,他们欣喜的享受着从远古到现代巨大冲击,逐渐的变得慵懒和安逸。

他们可以送孩子到附近的学校上学,只不过与汉语学校划清界限。他们可以摇身一变成为养殖大户,胸戴大红花上台接受表彰。他们也可以响应政府号召,将自己的生活完整地展示给前来看热闹的旅游团,然后,迷迷糊糊地收取着,被资本家剥夺过的剩余的可怜费用。

所有的一切就是那样理所当然的发生着,来不及思考,来不及反抗。因为对于他们来说,变革的何止是生活方式?强加于他们身上的意识形态就像是一道艰难逾越的枷锁,他们中的很多人都想过要中途退赛。刘翔都退赛了,尚可退得那么惊天动地,退得那么慷慨激昂、泪流满面。可是,他们却一辈子都没有这样的机会了。

- 排列在一起,还真有些恢宏的气势,嚣张得像是中军宝帐。

- 落日余晖映照在高大杨树的秋叶上,泛出淡淡的黄光。娇小的蒙古包躲在防风林的脚下,避免了尖利的寒风。

- 错落有致,怎么看怎么都像是山间别墅。阡陌交通,催烟袅袅,真是隐居的绝佳场所。

- 气势宏大的蒙古包,在里面开个宴会、PARTY、化妆舞会,或是进行马戏表演什么的都没问题。水泥的地基,雅致的装饰,处处都彰显着皇族的贵气。可是人们一眼便能看出,这与蒙古并没有必然联系,在海南岛建上一座也并不是难事。

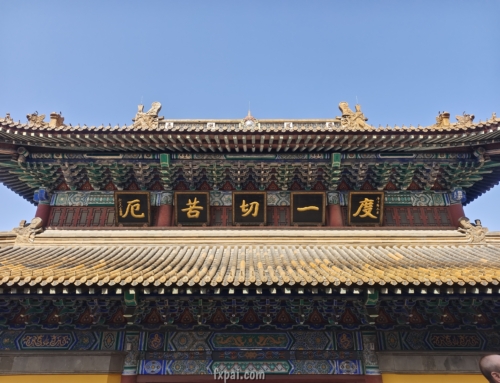

圣地啊!

小妹~汗。

不错的说

蒙古包

大草原

成群得牛羊

……

向往哟

美化了一下,成了心目中的圣地,呵呵。